KAKENHI Research 2022-2024

「乳児虐待リスク予測システム(仮称)」プロトタイプの開発

| 研究課題名: | 「乳児虐待リスク予測システム(仮称)」プロトタイプの開発, (基盤研究(C)課題番号 22K10924 生涯発達看護学関連),2022--2024 |

| 研究経費: | 4,030千円 (直接経費: 3,100千円,間接経費: 930千円) |

| 代表者: | 牧田靖子 |

| 分担者: | 松浦和代,中島陽子,本間宏利 |

【研究の目的】

私達は0歳児に対する乳児虐待を未然に防止することを目指して,そのリスク要因を周産期・新生児期に察知するシステムの開発に取り組んでいます.これまでにも新生児集中ケア認定看護師を対象に質的帰納的研究を行ってきました.本研究の目的は,自然言語処理技術と機械学習技法を応用した「乳児虐待リスク予測システム」を構築し,システム試用とその精度評価を行うことです. 本研究は,北海道内の周産期母子医療センター機能を有する総合病院と協働して進めていきます.本研究は,子ども虐待の発生後に事象へ対処する従来のシステムとは異なり,事象発生前の周産期・新生児期に特化し,乳児虐待発生を未然に防止するという着眼に創造性があります.また,蓄積されてはいるが未整理のまま保管されている医療データをAI技術により処理し,知見を体系化するという点に学術的独自性もあります.さらに,体系化した知見を新生児医療・看護のフロントラインへ還元し早期からの親支援に活用するという展望に臨床的意義を有します.

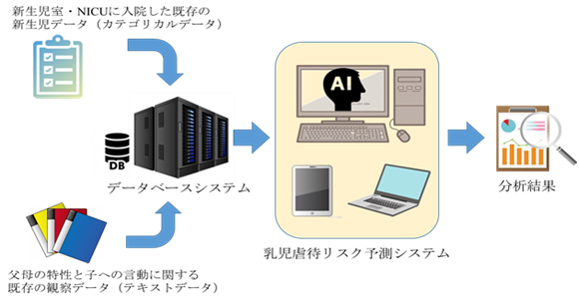

データ収集は,研究協力施設長の許可を得て研究者が行います.研究協力施設が過去3年間に蓄積した医療記録・看護記録から,新生児室・NICUに入院した新生児に関するデータ,父母の特性(基本属性や一般的背景等)とわが子への言動に関する観察データを収集します.さらに,外来診療録等から,新生児の退院後から1歳に至るまでの乳児虐待発生状況を収集し,前述のデータと連結します. 第1次調査は,札幌圏・道南地域,道央・道北地域,釧路・根室地域において行います.収集したデータは,対象者を記号化し,セキュアな環境のデータサーバに保管します. 第1次調査終了後,AIによるデータ解析が効率よく実施できるよう,データ管理するデータベースシステムを構築します.さらに,解析結果を理解しやすい形で提示できるフロントエンドシステムを構築します.これらのシステムが稼働できるサーバ環境を用意し,各システムが連携して動作できるようにし,研究者が効率よく調査,解析,考察できるプラットフォームを運用します. データベース化したデータを基に,自然言語解析処理と数値データからの数理解析を利用したAIシステム「乳児虐待リスク予測システム」プロトタイプを作成します.このシステムでは,入力データの素性項目抽出とクレンジングを行い,教師あり学習によるモデル構築を行います.この時,新生児室・NICUに入院した新生児に関するデータに対してはSVMやRF手法によるモデル構築,父母の特性(基本属性や一般的背景等)とわが子への言動に関する観察データに対しては,要約手法,TfIdf技法,N-gram技法によってテキストデータの定量化を行います.本システムは,カテゴリカルデータとテキストデータを併用した機械学習システムであることが大きな特徴であり,分析結果のフィードバックやハイパーパラメータの調整による精度向上を目指します(右図).

【学術的背景・特色】

「社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例に関する専門委員会」によると,「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について」の第1次報告から直近の第16次報告に至るまで,子ども虐待(心中以外)による死亡事例数に減少傾向はみられていません.0歳児の死亡は全体の40%以上を占め,さらにその45~60%が月齢1か月未満児の死亡です.この結果は,生後1か月以内が乳児虐待ハイリスク期間であることを示しています.このような学術的背景に加えて,札幌市で発生した池田詩梨ちゃん衰弱死事件の検証によっても,周産期・新生児期から心理的虐待やネグレクトを予見させる兆候があったにも関わらず放置され,母児のSOSは見逃されていたことが指摘されています.親の孤立が深刻化し,児童相談所通報件数も増加の一途を辿る今日,「乳児虐待リスク予測システム」の開発は喫緊の課題といえます. 私達は乳児虐待を未然に防止することを目指し,そのリスク要因を周産期・新生児期に察知して親支援へつなげる看護の方略を検討してきました.これまでに,新生児集中ケア認定看護師を対象として質的帰納的研究デザインに基づくインタビュー調査を行い,親による乳児虐待の兆候はNICU入院中から既に観察されていることを報告してきました.本研究では,量的記述的研究デザインに基づく調査を行い,AIを活用した適正システムプロトタイプの開発に取り組みます.